发布日期:2025-04-08 22:08 点击次数:132

1941年9月,远在香港的萧红,于“九一八”10周年之际专业配资网站,在病榻上写下了两封公开发表在报刊上的信,一封是《给流亡异地的东北同胞书》,那是她写给苦难深重又坚韧无比的东北故乡的,另一封是《九一八致弟弟书》,那是她写给小自己5岁,其时已经四年未见一面的胞弟张秀珂的。

这姐弟二人,不但四年未见一面,而且彼此不知对方身在何处。

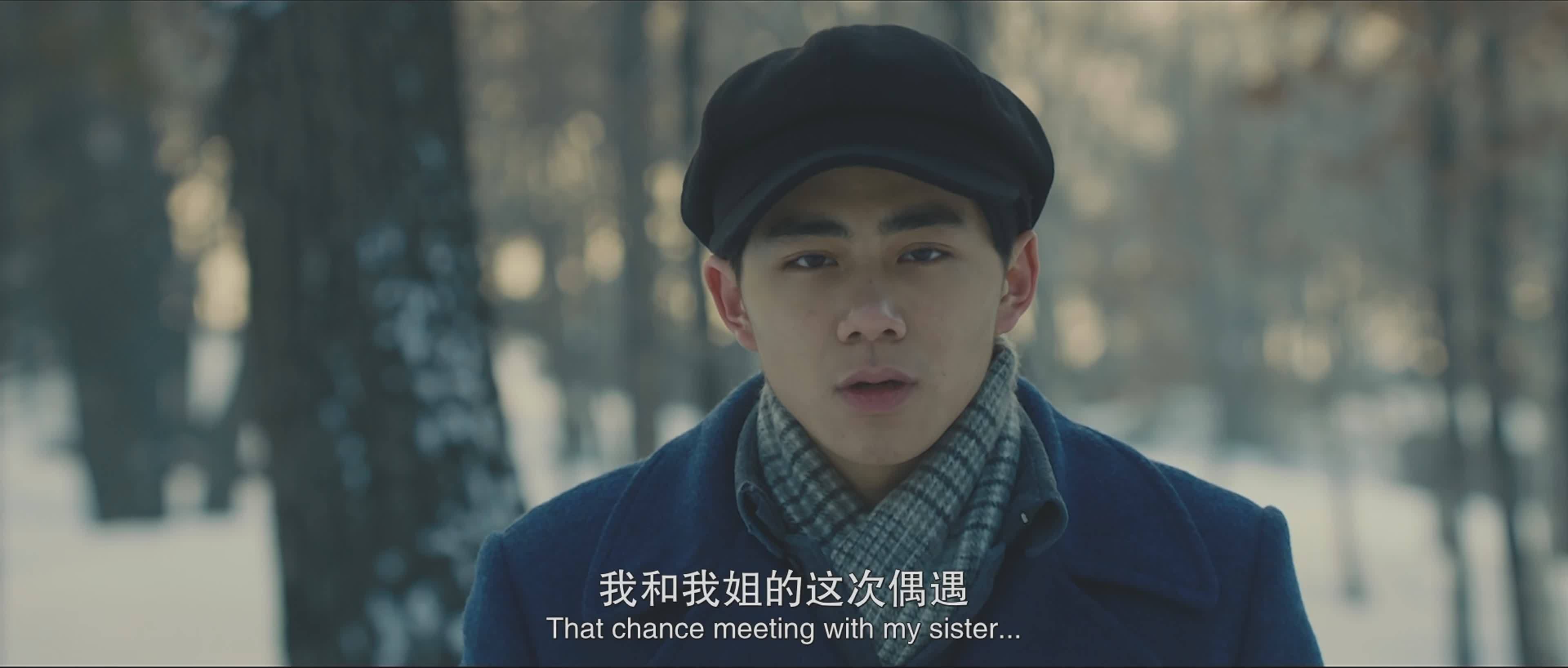

图 | 萧红与弟弟张秀珂,摘自黄金时代

自七七事变后,张秀珂去了西北参军抗日,萧红则与端木蕻良先是去了西安,后又去了武汉、重庆,最终因为战火不断延烧,被迫于1940年辗转去了香港。

这长达四年的时间,因为战乱,因为到处流亡,姐弟二人最终彻底失联。因为失联日久,又终日缠绵病榻,萧红对这个从小和自己一起长大,相依为命的弟弟无限思念牵挂,最终将这一封写给弟弟却无处可以投递的信,公开发表在了《大公报》上。

她私心里当然希望,因缘凑巧,弟弟恰好看到这一封信,一如当年她在报纸上以悄吟的笔名发表文章,被弟弟恰巧看到,然后弟弟通过报社,很快写信给她,最后与她顺利相见一样。

若是这一次还如当年,弟弟给她回信,甚至来香港看望的她,那对于当时的萧红,该是多么巨大的惊喜啊。

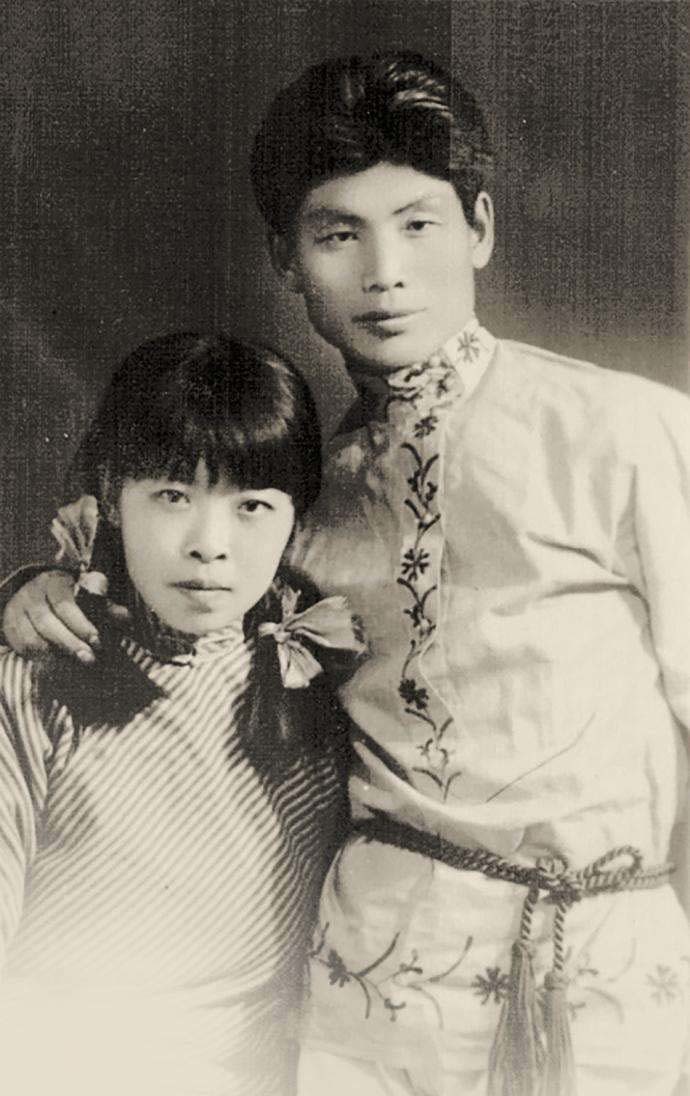

图 | 张秀珂,摘自黄金时代

张秀珂1916年出生于黑龙江省呼兰县城一个地主家庭,他的父亲张廷举曾任呼兰县教育局长、黑龙江省教育厅秘书等职。但是出生于这样一个生活富足又颇有名望的地主家庭的张秀珂,和他的姐姐张乃莹(萧红原名),同有一个悲惨不幸的童年。

除了萧红姐弟,张秀珂的母亲后来还生有两个儿子,却都在幼年时不幸夭折。张秀珂三岁时,母亲去世,父亲很快再婚。

继母对姐弟二人谈不上虐待,但那种无视和漠然,让萧红姐弟俩自母亲去世后,就再也没有享受过母爱的温暖。

唯一对姐弟二人照料呵护的只有年近七旬的爷爷。当萧红为着要外出读书和父亲、继母发生争吵时,总是爷爷颤颤巍巍走过来卫护着自己的孙女;而年幼的孙子张秀珂的日常生活,则全由祖父照料。

夜里,当萧红伴着爷爷睡时,张秀珂便只有和家里的一个姓张的老厨子睡在下屋里。

当继母很快也有了自己的孩子,迎接萧红姐弟二人的,便更是只有来自父亲的打骂和继母的冷笑。

正是这样不幸悲惨的童年,让长大后的张秀珂一度怀疑张廷举并非他和姐姐萧红的生父。

面对这一切不公,身为养父的爷爷,除了忍气吞声,也无法可想,只有在心里盼着姐弟二人快快长大,长大就好了。

图 | 萧红与已故生母姜玉兰合影

1927年8月,萧红高小毕业后,以全校第一名的优异成绩,考入了哈尔滨东省特别区第一女子中学。萧红还没来得及喜悦时,她的祖父却就在这一年去世了。

从此,在这个世界上,相依为命的姐弟二人,再也得不到来自亲人的哪怕一丝关爱了。

自爷爷去世后,在家乡读小学的张秀珂,最大的期盼和乐趣,就是姐姐萧红放假从哈尔滨女中归来,和他一起度过的一个又一个无忧无虑的漫长夏日,还有热闹欢腾的一个个寒假了。

有一次,萧红放假归来,带回来一个一头装放大镜,一头装幻灯片,名叫幻镜的玩具,给当时想看电影却不能够的张秀珂,带来多么巨大的精神满足啊。

又有一次,萧红从女中放假回来,给张秀珂带回来一个五颜六色的万花筒,也把张秀珂给高兴坏了,一连好多天,玩得爱不释手。

1942年,当萧红在香港的病榻上,向骆宾基口述最后一篇小说《红玻璃的故事》时,小说里写王大妈的外孙女小达儿,坐在王大妈的膝上,尽自玩着自己心爱的红玻璃花筒,那一刻的萧红,身处离家千万里之外烽火连天的南国,一定无比思念她的东北故乡,还有和她一起长大的弟弟张秀珂。往事一幕幕涌上心头,那曾温暖快乐了弟弟童年的万花筒,此刻,又在她的记忆里一阵翻江倒海,她不禁凄然泪下。

然而姐弟俩相依为命、苦中有乐的日子并没有持续多久。不久,在继母的怂恿下,父亲张廷举给萧红定了一门亲事,男方是当地一个富家子弟,名叫汪恩甲。

萧红闻讯后,开始激烈反抗,并最终和表哥一道离家出走,入了北京女师大附属中学读书。

当萧红离家出走时,身为弟弟的张秀珂,因为年幼,还正在自家院子玩得不亦乐乎,他不能理解姐姐为何要因为定个亲就和父亲彻底闹翻。

在北京,因为表哥离去,萧红不得不再度回到哈尔滨。在哈尔滨,未婚夫汪恩甲又来寻她,他们住在东兴旅馆。后来,怀有身孕的她又被汪恩甲抛弃。

那时,萧红正处于人生中至为艰难的时刻,作为弟弟的张秀珂,同样不能理解,即使不愿向已经公开决裂的父亲索要钱财,为什么不可以向住在哈尔滨的叔伯兄弟借一点钱呢?

直到1934年,已经在齐齐哈尔读高中的十八岁的张秀珂,才终于读懂了姐姐当年的一意孤行。原来,要做一个真正独立自由的人,就必须付出这样的斗争和牺牲。

图 | 萧红

彼时的萧红,已经被父亲公开宣布断绝父女关系,并且将她的名字,从张氏族谱中永久除去。

在哈尔滨,她遇见了将她救出苦海的男子萧军,并且在萧军的帮助和鲁迅先生的关怀下,不仅走上了写作之路,还公开出版成名作《生死场》。

有一次,张秀珂偶然从报纸上读到署名为悄吟和三郎的作品,得知悄吟就是萧红,他立即通过报社,写了一封信给数年未见一面的姐姐。收到信后,萧红很快回信了。

不久,在姐姐的帮助下,张秀珂转学到了哈尔滨。正当张秀珂以为又能和姐姐像小时候一样快乐共处的时候,萧红却因为被国民党特务侦缉,不得不和萧军一道,又匆匆去了青岛。

虽然不能和姐姐朝夕共处,但在哈尔滨读书的两年,远在青岛的萧红仍经常写信给张秀珂,并给他偷偷寄来《八月的乡村》、《丰收》等进步著作。

正是在萧红言传身教、潜移默化的革命进步思想影响下,张秀珂最终也和姐姐一样,走上了脱离地主家庭的从军报国之路。

所以,在《九一八致弟弟书》里,萧红才说:“于是我想,这都是我的不好,我在前面引诱了你。”

1936年,张秀珂高中毕业后,去了日本早稻田大学留学半年多。当时的萧红,因为和萧军的感情问题,也去了日本,短暂休养。

因为怕被当地特务发觉,在日本留学期间,张秀珂强忍对姐姐的思念之苦,一次也没有看望过她。

在日本,处处被人以亡国奴轻视和欺侮的张秀珂,于这年冬天,毅然回了东北老家,后来又辗转去了上海。

在上海,他首先见到了姐夫萧军,后来,萧红又从日本回国。

这一次,历尽一次次漫长分离和一再错过,张秀珂终于如愿以偿和姐姐在上海重逢,并朝夕共处。

图 | 摘自黄金时代

在上海的半年,因为其时的萧红与萧军已有感情上的裂痕,所以夹在两人中间的张秀珂,感觉左右为难,处境尴尬。

有一次,萧红告诉张秀珂,她和萧军因为争吵,萧军一怒之下,竟然把电灯泡给打碎了,还把她吓了一大跳。

这时,很快从里屋走出来的萧军,却分辩说,电灯泡是不小心被碰坏的,还一把拉过张秀珂,和他絮絮叨叨说自己是如何的有理。

面对支支吾吾的姐姐,虽然在感情上他是站在萧红这一边的,但同为男子,他在理智上却更倾向于支持姐夫萧军。

面对姐姐姐夫隔三差五的琐碎争吵,七七事变后,拿着萧军写给红军部队的介绍信,张秀珂最终决定离开上海,北上抗日救国。

告别姐姐后,张秀珂去了西安。在那里,他参加了中国工农红军,并第一时间写信把这件事告诉了姐姐。一个月后,他们的部队就渡河南下了。张秀珂自此便和姐姐断了音信。

在行军途中,他们的部队在五台、广阳一带多次与日寇作战,后来,部队又行军至汾阳、孝义一带。

1938年初,当张秀珂所在的部队在汾阳整兵时,萧红正和萧军、端木蕻良等人一道,受李公朴之邀,在离汾阳附近的临汾民族大学任教。

已和姐姐断了音信的张秀珂,再不会想到,此时,姐姐就在他附近。这是他们姐弟二人这一生,最后一次近在咫尺,却互不知晓。

自张秀珂离开上海后,因为战乱,萧红去了武汉,然后才由武汉来到山西临汾。

这年2月,临汾局势紧张,他们又跟着丁玲的西北战地服务团来到西安。

在西安,萧红和萧军正式分手,不久又与端木蕻良回武汉结婚。后来同样因为战乱,萧红由武汉流亡到重庆,最终辗转去了香港,并在香港一病而亡。

图 | 萧红与萧军

另一边,与姐姐四年不通音信的张秀珂,自1937年参加工农红军后,1939年,他加入了中国共产党,后来又在新四军七旅任宣传教育科科长。

在苏北新四军部队驻地,张秀珂有一次无意中看到军部出版的文艺副刊上,刊载了萧红困居香港的消息,才知道姐姐早已去了香港。

无比挂念姐姐安危的他,立即通过报社寄了一封写给姐姐的信,希望她能到他们新四军根据地来。

但是,这一封通过报社转交的信,在烽火连天的战斗岁月里,并没有被顺利寄到远在香港的萧红身边。

1942年夏,同样是在军部文艺副刊上,张秀珂读到了萧红病逝的噩耗,而那时,距离1942年1月22日萧红去世,已经过了大半年了。

至此,从小相依为命,长大后却因为走上各自不同人生道路的姐弟二人,从此天人永隔。

那一年,身为新四军战士的张秀珂才26岁。26岁的他,在陌生遥远的苏北大地,迎着夏日的骄阳,泪如雨下。

那一刻,他终于知道,在这个世界上,他失去了唯一疼爱他的爷爷,唯一挂念他的姐姐,从此后,在这茫茫人间,真的要一个人踽踽独行了。

图 | (左起)金人,袁淑奇,萧红,张秀珂和萧军拜谒鲁迅墓(1937年4月,上海)

抗战胜利,赶走了盘踞在东北大地十数年之久的日本侵略者后,离家十年的张秀珂,终于回到他朝思暮想的东北故乡。

十八岁那年,他独自一人离开家,去齐齐哈尔读高中,从此后,绝大多数时间他都和姐姐一样流浪在外。

离家时,他还是一名稚气未脱的学生,再度归来,他已成长为一名光荣的新四军战士了。

只是,这一次,疼爱他的爷爷早已去世多年,和他从小相依为命的姐姐也在遥远的香港病逝。

已经30岁的他,这一次特意回乡,到底心有不甘,他知道自己活着,不只是为自己,还为着死去的爷爷和姐姐,所以他特意骑着一匹高头大马回乡,身后还跟着8个警卫员。

他这么大张旗鼓的回乡,不过是要给左邻右舍看看,给继母和她的孩子们看看,给从来就不曾给过他们姐弟俩父爱的父亲看看,当年的他们,犹如被扔在贫瘠荒野自生自灭的两株瘦弱无依的幼苗,如今凭着一己之力艰难成长,他们到底长成了参天大树。

他和父亲张廷举说起姐姐的死,父亲面无表情,无动于衷,仿佛他在说着一个和他毫不相干的陌生人的死,他甚至感觉连一掬同情之泪也不需要。

是啊,这个女儿,他早已和她断绝父女关系,并且将她从张氏族谱中除了名。她早已不姓张,当然与他毫无关系。

在这个回乡的难忘之夜,张秀珂独自一人,再次住进姐姐笔下的那个后花园。他要替姐姐好好再看看这个劫后的故园。

蝴蝶、蜻蜓、蚂蚱,在这个初秋的时节,依然随处可见,还有那满园子的小黄瓜、大倭瓜,仍然不管生离死别、世事无常,把它们长长的藤蔓,牵牵连连,密密匝匝爬满了一院子。

只是,在这个再熟悉不过的故园,时光悠悠已过二十年,他再也听不到爷爷慈祥的叮咛,还有姐姐银铃般的笑声。

夜深露重,繁星点点,独自一人在故园一遍遍徘徊的张秀珂,最后在一截断砖荒草处,慢慢蹲下身,失声痛哭起来。

在家短暂停留数日,再度重返队伍的张秀珂,在离家时,无意中竟发现前来送行的父亲,偷偷在他的马褡子里塞满了各种绫罗绸缎和金银细软。

他当下就发作起来,立刻叫来警卫员,将这些财物直接上交给了当时的土改工作队。

张廷举的脸上当下就有些挂不住,搭讪着想说些什么,却被儿子很快阻止了。

张秀珂只觉心里一阵堵得慌,曾经和姐姐缺爱无助的童年,那么多来自亲人的吵嚷与打骂,熟视无睹和冷嘲热讽,是任多少金银财富也无法补偿的。

他抬眼望向如今早已苍老慈祥,不复年轻时暴戾凶恶的父亲,一声长叹后,头也不回地扬鞭策马而去。

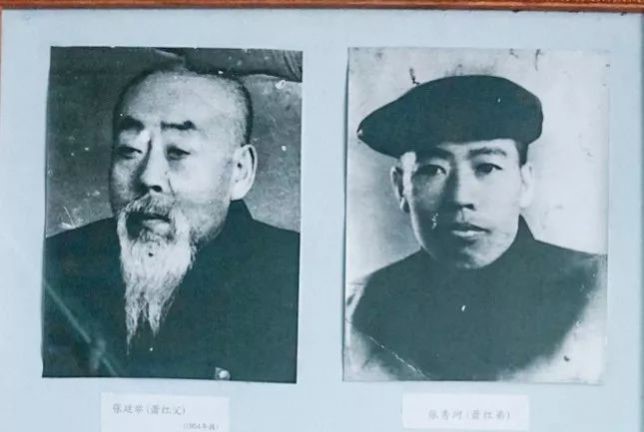

图 | 张秀珂和父亲张廷举

张秀珂走后,张廷举亲自撰写了一副对联,让人贴在了张家大宅的高高大门上。那对联写的是:

惜小女宣传革命粤南殁去

幸长男抗战胜利苏北归来

横批是:

革命家庭

曾经在他们的幼年和青年,被他赶出家门的长女,被他不管不顾的长男,如今,在他的眼里,都成了他们张家的辉煌与荣耀。

只是,这一份荣耀背后,独自艰辛长大的无数心酸与血泪,无助和彷徨,身为父亲的张廷举,又何曾知晓?

不久,张廷举以开明绅士身份参加了在宾县召开的松江省人民代表大会,并当选为参议员。后来,他还担任过黑龙江省政协委员。

而自此之后再度离家而去的张秀珂,在解放后,曾担任过东北二纵队政治部秘书、北满军区调查研究室主任。

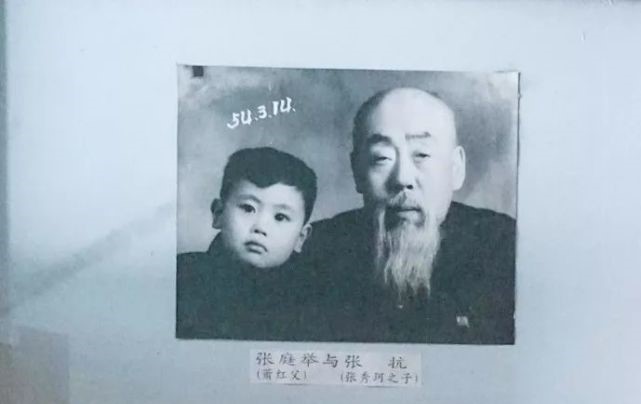

他结了婚。在1950年,又有了一个活泼可爱的儿子,取名张抗。

图 | 张廷举和孙子张抗

1954年冬,张秀珂因心脏病到北京治疗。在北京住院期间,他见到了萧军,还见到了姐姐临终前,一直守护在她身边的东北作家骆宾基。

卧床养病期间,围绕姐姐萧红的最后日子,他与骆宾基进行过数度长谈。

通过骆宾基之口,张秀珂才知道,在姐姐重病期间,她仍然无比牵挂思念四年未见一面的弟弟,这个和她历尽生活苦辛一道长大,如今在抗日战场参军报国,给了她无数温暖回忆,让她无限思念的唯一亲人。

隔着13年的漫漫生死长河,寂寂卧病在床的张秀珂,因为骆宾基的深情追忆,再度忆起和姐姐在一起的点点滴滴。回忆扑面而来,他泪落沾衣。

早已因病无法执笔的张秀珂,在病床之上,口述了一篇回忆姐姐的长文:《回忆我的姐姐萧红》。

1956年专业配资网站,年仅40岁的张秀珂,因病在北京去世,留给后人无尽的惋惜与感叹。

Powered by 配资炒股免费_免费的股票配资平台_免费短线配资炒股 @2013-2022 RSS地图 HTML地图